Description

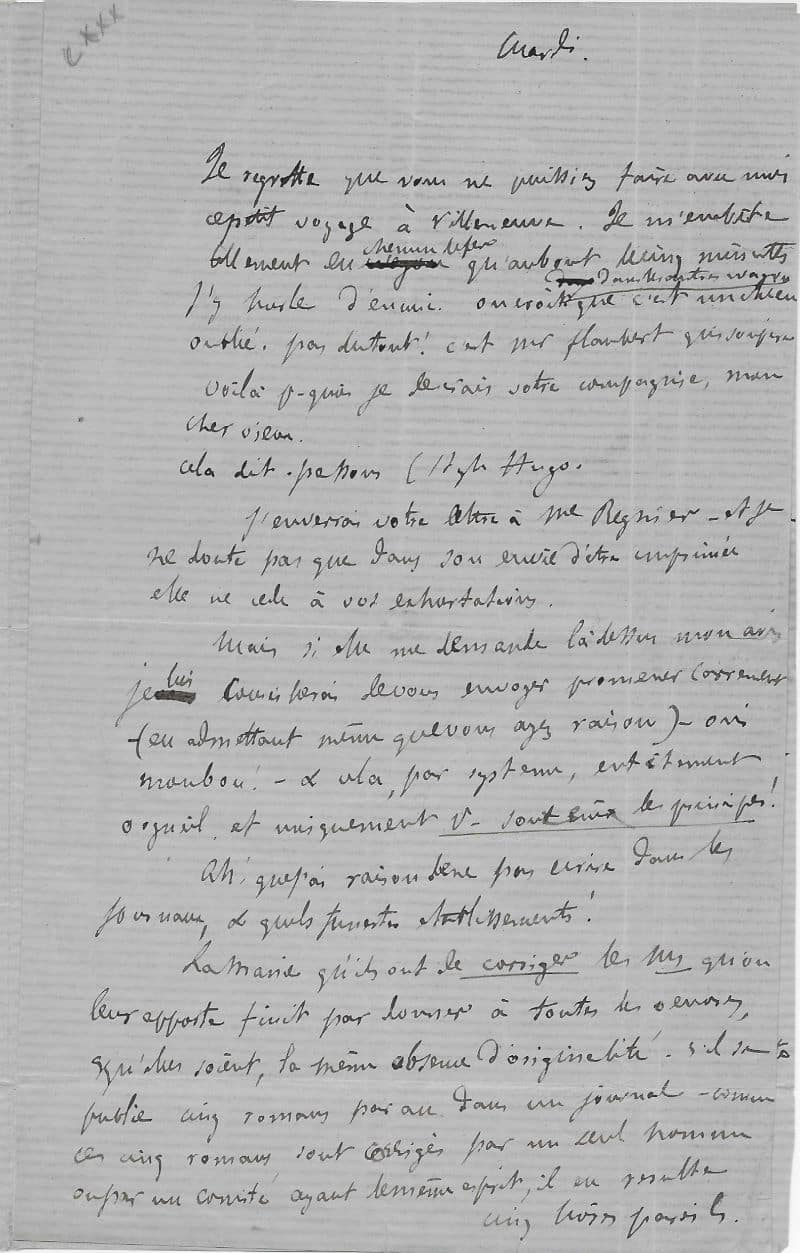

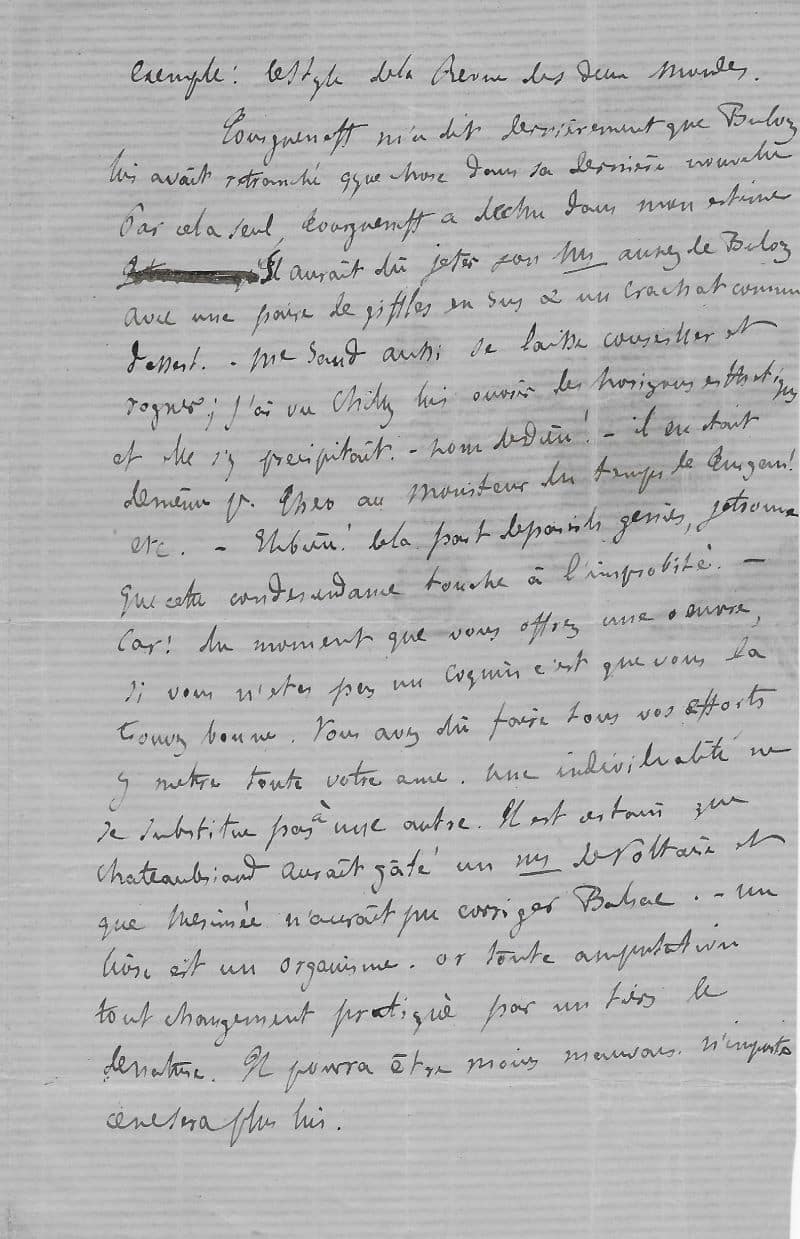

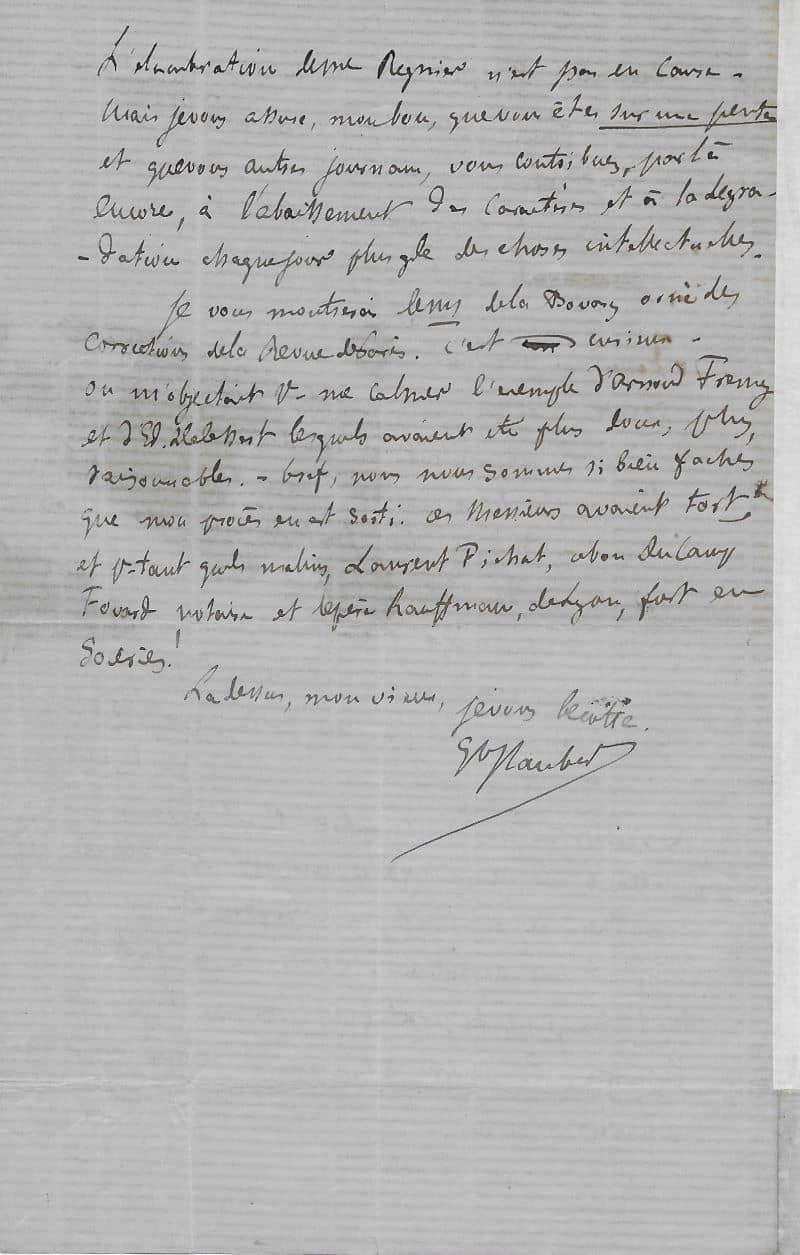

Lettre autographe signée à l’écrivain et journaliste Charles-Edmond Chojecki. (Paris), mardi (26 août 1873) ; 2 pages 1/2 in-8° sur deux feuillets. Pâles taches, fentes aux pliures, trace marginale d’onglet, marge effrangée

Lettre remarquable du père de Madame Bovary, qui donne son avis, sans concession, sur l’absolue nécessité de garder un manuscrit dans son intégrité, trop souvent mise à mal par les éditeurs. Il cite de nombreux exemples d’illustres contemporains qui ont vu leur œuvres amputés et conclus son plaidoyer en prenant son cas personnel pour son roman Madame Bovary et faisant allusion à son procès qui l’a vu condamné à expurger le manuscrit de passages jugés licencieux : « Je regrette que vous ne puissiez faire avec moi ce petit voyage à Villeneuve. Je m’embête tellement en chemin de fer qu’au bout de cinq minutes j’y hurle d’ennui, on croit dans les autres wagons que c’est un chien oublié. Pas du tout ! C’est Monsieur Flaubert qui soupire ! Voilà p[our]quoi je désirais votre compagnie, mon cher vieux. Cela dit – passons (style Hugo). J’enverrai votre lettre à m[adam]e Régnier [la femme de lettre Marie Régnier] – et je ne doute pas que son envie d’être imprimée elle ne cède à vos exhortations. Mais si elle me demande là-dessus mon avis, je lui conseillerai de vous envoyer promener carrément – (en admettant même que vous ayez raison) – oui mon bon ! – & cela, par système, entêtement, orgueil, et uniquement p[ou]r soutenir les principes ! Ah ! Que j’ai raison de ne pas écrire dans les journaux, & quels funestes établissements ! La manie qu’ils ont de corriger les m[anuscrit]s qu’on leur apporte finit par donner à toutes les œuvres, quelles qu’elles soient, la même absence d’originalité. S’il se publie cinq romans par an dans un journal – comme ces cinq romans sont corrigés par un seul homme ou par un comité ayant le même esprit, il en résulte cinq livres pareils. Exemple : le style de la revue des Deux Mondes. Tourgueneff m’a dit dernièrement que Buloz [François Buloz directeur de la revue des Deux Monde] lui avait retranché q[uel]que chose dans sa dernière nouvelle. Par cela seul, Tourgueneff a déchu dans mon estime. Il aurait dû jeter son m[anu]s[crit] au nez de Buloz, avec une paire de giffles en sus & un crachat comme dessert. M[adam]e Sand aussi se laisse conseiller et rogner ; j’ai vu Chilly [Charles Marie de Chilly directeur du théâtre de l’Odéon] lui ouvrir des horizons esthétiques et elle s’y précipitait. – Non de Dieu ! – Il en était de même pour Théo [Théophile Gautier], au Moniteur, du temps de Turgan [Julien Turgan directeur du Moniteur Universel en 1852] ! Etc. – Eh bien ! De la part de pareils génies, je trouve que cette condescendance touche à l’improbité. – Car : du moment que vous offrez une œuvre, si vous n’êtes pas un coquin, c’est que vous la trouvez bonne. Vous avez dû faire tous vos efforts, y mettre toute votre âme. Une individualité ne se substitue pas à une autre. Il est certain que Chateaubriand aurait gâté un m[anu]s[crit] de Voltaire et que Mérimée n’aurait pu corriger Balzac. – Un livre est un organisme. Or, toute amputation, pour changement pratiqué par un tiers le dénature. Il pourra être moins mauvais, n’importe, cela ne sera plus lui. L’élucubration, de m[adam]e Régnier n’est pas en cause. Mais je vous assure, mon bon, que vous êtes sur une pente et que vous autres journaux, vous contribuez, par là encore, à l’abaissement des caractères et à la dégradation, chaque jour plus g[ran]de, des choses intellectuelles. Je vous montrerai le m[anu]s[crit] de la Bovary, orné des corrections de la revue de Paris. C’est curieux – on m’objecterait, p[ou]r me calmer, l’exemple d’Arnould Fremy et d’Ed[mond] Delessert, lesquels avaient été plus doux, plus raisonnables. – Bref, Nous nous sommes si bien fâchés que mon procès en est sorti. Ces messieurs avaient tort, et p[our]tant quels malins, Laurent-Pichat [Léon Laurent-Pichat gérant de la Revue de Paris exigea des coupures dans le manuscrit de Madame Bovary que lui avait remis Maxime du Camp ami d’enfance de Flaubert au grand dam de ce dernier], ce bon [Maxime] du Camp [directeur de la Revue de Paris], Fovart, notaire, et le père Kauffmann, de Lyon, fort en soieries Sébastien Kauffmann [polygraphe lyonnais, auteurs de recueils sur la région lyonnaise] ! Là-dessus, mon vieux, je vous bécotte… »

Source : correspondance générale, tome IV, page 704

Provenance : ancienne collection colonel Sickles

Lors du procès de Madame Bovary initié par le procureur Ernest Pinard, qui se déroula le 7 février 1857 à la chambre correctionnelle de Paris, trois hommes comparurent : Léon Laurent-Pichat, directeur de la Revue de Paris, Auguste-Alexis Pillet, imprimeur du périodique, et Gustave Flaubert. Laurent-Pichat fut inculpé d’avoir, en 1856, « publié dans les numéros des 1er et 15 décembre de la Revue de Paris des fragments d’un roman intitulé Madame Bovary et, notamment, divers fragments contenus dans les pages 73, 77, 78, 272, 273, commis les délits d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs (…) Pillet en imprimant pour qu’ils fussent publiés, Flaubert en écrivant et remettant à Laurent-Pichat pour être publiés, les fragments du roman (…) et de s’être ainsi rendus complices de ces délits prévus par les articles 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819, et 59 et 60 du Code pénal ». A l’origine, Maxime du Camp, ami d’enfance de Flaubert, avait remis le manuscrit de Madame Bovary à Laurent-Pichat pour y être publié. Ce dernier demanda au préalable de soustraire certains passages. Du Camp partagea cet avis. Un spécialiste fut chargé de la besogne, amputant le roman d’un chapitre et écourtant des passages au grand dam de Flaubert. Quand Laurent-Pichat s’en prit au célèbre passage du fiacre, Flaubert, furibard, lui écrivit : « On ne blanchit pas les nègres et on ne change pas le sang d’un livre ; on peut l’appauvrir, voilà tout (…) ». Suite à l’acquittement de Flaubert, en échange de quelques coupures contraintes dans la version d’origine, il inscrivit sur son exemplaire personnel les lignes suivantes : « Cet exemplaire représente mon manuscrit tel qu’il est sorti des mains du sieur Laurent Pichat, poète et rédacteur propriétaire de la Revue de Paris. »