Description

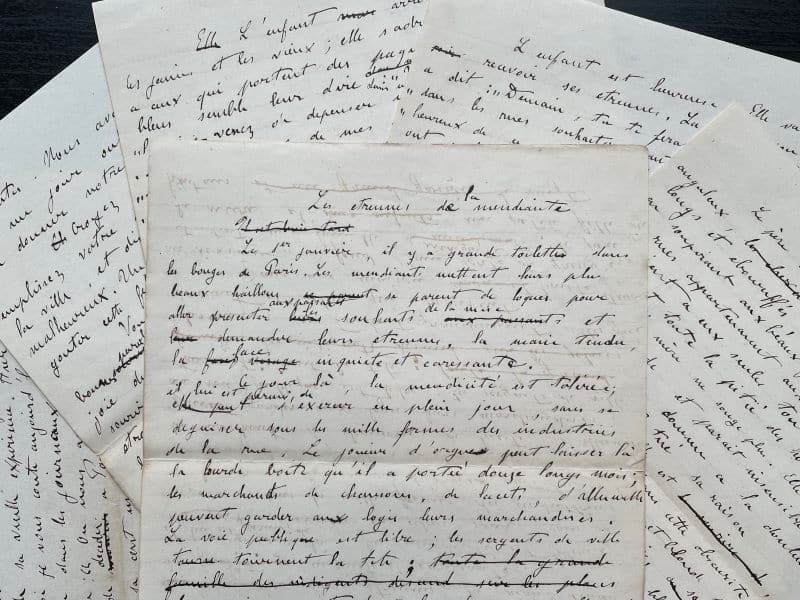

Manuscrit autographe titré « Les Etrennes de la mendiante ». S.l.n.d. (1862-1864) ; 6 pages petit in-4°.

Fort rare manuscrit bien complet comportant biffures, ratures et de nombreuses corrections. « Les Etrennes de la mendiante », nouvelles issus des « Contes à Ninon », premier roman du jeune écrivain, alors chef de service de la publicité chez Hachette, paru en novembre 1864.

Dès la fin de l’année 1859, Zola s’essaie au récit court sous forme de contes. Les lois sur la presse de février 1852 contrôlent la liberté d’opinion. Les contes permettent d’exprimer ses idées à travers la fiction. Zola trouve là une manière de s’exprimer jusqu’en 1880, tout en collaborant avec les journaux, qui laisse entrevoir ses engagements futurs.

« Les Etrennes de la mendiante » Zola nous donne le récit de parents miséreux qui envoient leur enfant mendier dans les beaux quartiers pour le jour de l’an, comme la tradition le voulait à cette époque. Dans ce conte au titre antinomique, l’écrivain engagé dénonce la détresse sociale comme il le fera tout le long de sa vie.

« Les étrennes de la mendiante. Le 1er janvier, il y a grande toilette dans les bouges de Paris. Les mendiants mettent leurs plus beaux haillons, se parent de loques pour aller présenter aux passants les souhaits de la mise et demander leurs étrennes, la main tendue, la face inquiète et caressante. Ce jour là, la mendicité est tolérée ; il lui est permis de s’exercer en plein jour, sans se déguiser sous les mille formes des industries de la rue. Le joueur d’orgue peut laisser là la lourde boite qu’il a portée douze longs mois ; les marchants de chansons, de lacets, d’allumettes peuvent garder au logis leurs marchandises. La voie publique est libre ; les sergents de ville tournent la tête ; les mains se tendent franchement, celles qui donnent et celles qui reçoivent. Dans une maison haute et noire au sixième étage, au fond d’une sorte de grenier, vit toute une famille indigente, le père, la mère, et une petite fille de huit ans. Le père est un grand vieillard, sec et anguleux, la barbe et les cheveux longs et ébouriffés, d’un blanc sale. Il songe en soupirant aux beaux jours d’autrefois lorsque les rues appartenaient aux pauvres, et qu’ils prenaient à eux seules tout le soleil du bon Dieu et toute la pitié des hommes. La mère ne songe plus. Elle semble vivre par habitude et parait insensible à la joie donnée par la chaleur. Le froid et la faim ont tué sa raison. La petite fille est le rayon du grenier sombre. Dans cette obscurité humide lorsque sa tête parle pale et blonde se détache sur la muraille noircie, son sourire a des lueurs de soleil, ses yeux bleus où l’insouciance met de soudaines gaités. Elle ne pleure encore que parce qu’elle voit pleurer. Le 1er janvier, les parents et l’enfant se sont levés à cinq heures. La toilette a été longue et laborieuse. Puis le père et la mère se sont assis, immobiles attendant le jour, tandis que la petite fille, plus coquette, a cherché vainement pendant une grande heure à cacher un gros trou qui occupe tout le devant de sa jupe. L’enfant est heureuse. Elle va recevoir ses étrennes. La veille, son père lui a dit : « Demain tu te feras belle, et nous irons dans les rues souhaiter santé et richesse aux heureux de ce monde. Le gens heureux sont bons, et ils ont voulu qu’une fois dans l’année nous puissions solliciter en paix la charité des âmes tendres. Demain, de belles petites demoiselles, qui ont beaucoup d’amis recevrons en cadeau de grandes poupées, des corbeilles de bonbons ; on a voulu que les pauvres enfants comme toi, qui n’ont l’amitié de personne, ne restent cependant les mains vides et ont leur a donné pour amis tous ceux qui passent, en leur permettant de tendre la main a tout le monde. Les gros sous de l’aumône seront tes dragées et tes jouets. La petite fille est dans la rue ; elle marche gaillardement, s’arrêtant aux carrefours, sous les porches des églises, sur les ponts (…). Son père et sa mère la suivent, graves, ne sollicitant par eux même la pitié publique, semblant rendre visite à la foule et lui présenter leur fille. L’enfant arrêtent les jeunes et les vieux ; elle s’adresse de préférence à ceux qui portent des paquets et ses yeux bleus semblent dire « vous qui venez de dépenser un louis pour faire la joie d’une de mes sœurs, ne me donnerez vous pas un pauvre petit sou pour mes étrennes ». Comment ne pas écouter la prière muette de son sourire. Les pièces de cuivre tombent dru dans sa main. Elle ramasse sou à sou ses étrennes, ici et là, et elle éprouve ainsi jusqu’au soir les plaisirs naïfs de ce jour qui semblait ne pas être levé pour elle. Le soir, les pauvres gens ont du feu et du pain. L’enfant, a compté ses nombreuses étrennes, et a pu un instant se croire avisée de toute une ville. Oui, c’est nous, les heureux, qui sommes les parrains, les amis des petites mendiantes. Nous avons charge de leur faire pour un jour oublier leur misère, de leur donner notre pitié et nos consolations. Croyez moi, l’année prochaine, emplissez votre poche de gros sous. Alles par la ville, et distribuez vos étrennes aux malheureux. Un seul jour vous est donné pour goûter cette félicité de l’aumône faite cadeau. Vous reviendrez riche de bons regards, de bonnes paroles. Vous sentirez en vous toute la joie de ces enfants pâles que vous aurez fait sourire, et, au retour, vous embrasserez plus étroitement les enfants heureux qui tendent les mains, eux-aussi, mais sans honte et pour des jouets de vingt-cinq francs. La vie est faite de joies et de douleurs, de jours de soleil et de jours de pluie ? Le centenaire était un sage, et sa dernière pensée a été une pensée d’espérance. Il ne viendra plus ; par les temps sombres de mars, par les clairs soleils de mai, s’assoir sur le banc du Luxembourg et me donner les fruits de sa vieille expérience. Hier, et c’est pourquoi je vous conte aujourd’hui cette histoire, j’ai lu dans les journaux ces quelques lignes obligées : « On nous apprend qu’un centenaire vient de décéder à Paris. M. Bxxx est mort dans sa cent unième année, en pleine possession de ses facultés »

Manuscrit figurant dans la Pléiade, 1976, Contes et Nouvelles